6月14日—17日,由中國華僑歷史學會、五邑大學、暨南大學聯合主辦的第七屆“國際移民與僑鄉研究——丁龍及其時代”國際學術研討會在五邑大學舉辦。來自美國哥倫比亞大學和中國華僑華人研究所、南開大學、暨南大學、上海大學、五邑大學等50多名海內外專家學者匯聚一堂,共同研討象征中美文化交流的丁龍故事,發掘丁龍作為中美交往中的特殊文化符號所具有的歷史價值、文化內涵及其當代意義。這是中美學界第一次聯合舉辦丁龍專題學術研討會。

本次研討會圍繞“丁龍”建構的主題,美國學者米婭(陳彥華代)介紹了有關丁龍檔案等資料的發現過程。五邑大學石堅平通過對相關原始文獻的考證,詳細解構了丁龍及其形象的建構過程,并剖析了時代變遷與丁龍形象建構之間的內在聯系。上海大學武洹宇從海外中國觀與文化主體性敘事的交互建構角度,討論了美國“中國熱”與中國知識分子建構自身文化認同對“丁龍”捐贈事件的傳奇化過程的影響。

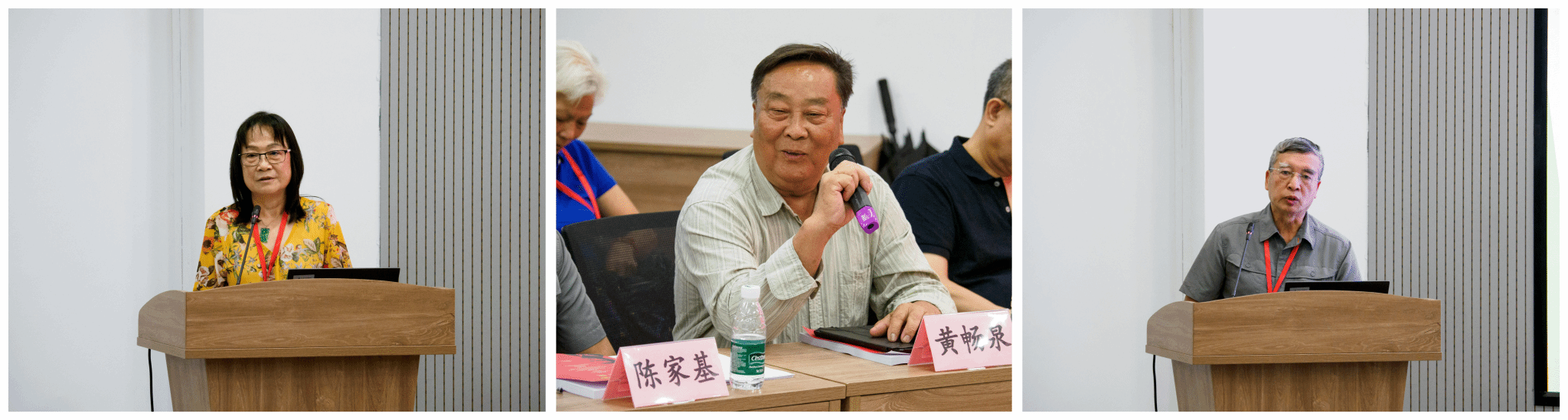

圍繞“丁龍”與馬萬昌的主題,中外學者針對2020年出現的新史料開展剖析研討,這是目前最接近歷史真相的重大發現。作為馬萬昌家族后裔的代表,黃英英、黃暢泉講述了家族內部流傳的關于曾祖父馬萬昌的各種故事,為尋找丁龍提供了一個新的思路與視角,他們認為馬萬昌就是丁龍。陳家基等學者也認為廣東省臺山市白沙鎮千秋里的馬萬昌就是中美兩國長期尋找的丁龍;也有學者持更加審慎的態度,表示還需要進一步挖掘資料、解讀史料,建立起馬萬昌與丁龍關系更加緊密的史料邏輯鏈。

圍繞丁龍教席的主題,作為新世紀以來在中美大力推進丁龍研究的著名專家,美國學者王海龍教授闡述了丁龍對美國漢學研究的里程碑意義。南開大學朱健剛教授則從中西互構下近代慈善事業轉型的角度,探討了“丁龍(Dean Lung)漢學講席”捐贈的時代意義。暨南大學吳金平教授則分析了丁龍推動哥倫比亞大學漢學系建立的成功原因。

圍繞“丁龍”的當代價值主題,《人民日報》海外版華僑華人部主任李曉宏從當代中美文化交流實踐出發,探討“丁龍”的時代價值。哥倫比亞大學王成志教授以哥倫比亞大學婁校長事跡為案例,探討“丁龍”時代的中美關系。張國雄教授提出,“丁龍”為中美兩國交往發出的一個偉大倡議,是中美文化交流的獨特符號,成為中美兩國共同擁有的文化財富,為今天帶來眾多深刻啟示。

本次研討會還設置了廣東省臺山市白沙鎮千秋里馬萬昌故居等地的實地調研考察環節,中外學者傾聽了當地村民講述的僑村故事、馬萬昌的故事。

國際移民與僑鄉研究國際學術研討會是五邑大學十多年來連續打造的國際學術交流平臺,本次研討會由五邑大學廣東僑鄉文化研究院、中國華僑華人研究所、暨南大學國際關系學院/華僑華人研究院、暨南大學駐五邑大學幫扶工作隊承辦,臺山市僑聯、江門市華僑歷史學會與臺山市華僑歷史文化協會協辦。

(文/廣東僑鄉文化研究院 圖/宣傳部、廣東僑鄉文化研究院)